7.砲塔の製作

リニューアルされたキットの砲塔は中々良い出来ですので、形状などは特に修正することもなくそのまま使えると思います。エッチングパーツのラッタルを砲塔側板につけたり、0.2mmφ真鍮線で空中線支柱を組立てて砲塔天蓋につけたり、砲塔後部のドアをプラ板で作ったりする等の追加作業を行います。 また砲身は、真鍮製のものに換えておいた方がよりリアルでしょう。

![]() 重巡洋艦「妙高」「那智」(開戦時仕様)製作記<part5>

重巡洋艦「妙高」「那智」(開戦時仕様)製作記<part5>

7.砲塔の製作

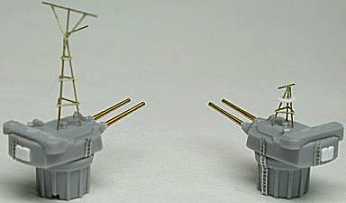

リニューアルされたキットの砲塔は中々良い出来ですので、形状などは特に修正することもなくそのまま使えると思います。エッチングパーツのラッタルを砲塔側板につけたり、0.2mmφ真鍮線で空中線支柱を組立てて砲塔天蓋につけたり、砲塔後部のドアをプラ板で作ったりする等の追加作業を行います。

また砲身は、真鍮製のものに換えておいた方がよりリアルでしょう。

1)「妙高」

「妙高」の砲塔は、防熱板スリットの入ったタイプを第1、第2、第4砲塔とし、防熱板スリットのないタイプを第3と第5砲塔にします。市販資料の中には第3砲塔を防熱板スリット入りに記述しているものがみられますが、これは間違いです。このような資料を鵜呑みにしたのか、キットの組み立て説明書も間違っていますので注意して下さい。詳しくは当サイトの「艦艇考証三昧」の中の、『妙高」3番砲塔の防熱板切り欠きに関する考察』をご覧下さい。

また第1砲塔の測距儀は、キットのパーツは大戦後期仕様のため少々寸足らずになっていますので、

開戦時にする場合はプラ角棒を貼って延長し両翼の形状を修正しておきます。

さらに、砲塔天蓋上の照準演習機起動機覆の形状が、「妙高」と「那智」で少し違っていますので注意してください。「妙高」は台形に、「那智」はキットのままの凸形になっています。

それにしても、第4砲塔上の空中線支柱は面倒な形状をしていますね。これを真鍮線で組むのはけっこう大変です。(下左写真に写っている第4砲塔の空中線支柱は、撮影中に3段目のステーが一部取れてしまいましたので、あとで接着し直しました(^^;)ゞ。)

2)「那智」

「那智」の砲塔も「妙高」と同じく、防熱板スリットの入ったタイプを第1、第2、第4砲塔とし、防熱板スリットのないタイプを第3と第5砲塔にします。但し、防熱板スリットの形状が両艦で少し違っています。

「那智」のものは、「妙高」に比べて少し複雑なラインとなっています。驚くことに、キットのパーツはこの辺をうまく再現していまして、これは素晴らしいことですね。

第2砲塔の空中線支柱には、リング状のものがはまっていますので、プラ板から円形に打ち抜いたリングを作って、それをはめてやります。

8.上部構造の細部製作

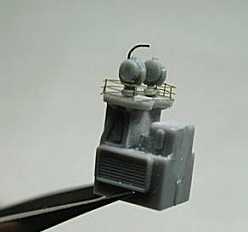

こまごました上部構造の各パーツにつきましては、下写真に示しましたように、エッチングパーツやプラ板を使ってディテールアップします。

下左写真にある機銃射撃装置やぐらは、あり合せのエッチングトラスを使ってやぐら構造を再現しています。下右写真の機銃甲板につきましては、手すりのほかにも25mm機銃揚弾薬筒と弾薬函をとりつけています。

でもさすがに1/700では、揚弾薬筒までも再現する必要はないかもしれませんね(^^;)。

手すりは、25mm連装機銃の前側だけ1段手すりでメッシュになっています。適当なメッシュパーツがありませんでしたので、私は1段手すりのままにしていますが、確かメッシュの1段手すりがエッチングパーツ化されていますので、こだわる場合はそれを入手して下さい。

なお、下左写真の上に写っている5番・6番25mm機銃座の手すりも、メッシュの1段手すりです。

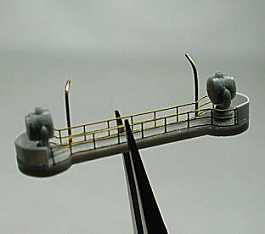

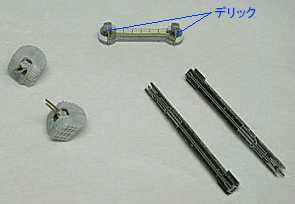

1番・2番探照灯座(下右写真)と3番・4番探照灯座(下左写真)も、同様に手すりやデリックをつけてディテールアップします。1番・2番探照灯座(下右写真)のデリックは、その取り付け位置が「妙高」と「那智」では微妙に異なっていますので、注意して下さい。下右写真は「妙高」の1番・2番探照灯座ですが、デリックは「那智」の方がより外側に取り付けられています。

9.搭載物の製作と細部の仕上げで完成へ

上部構造を終えたら、あとは搭載物を製作し細かい部分に手を入れることによって完成となります。

今回、9mカッターはハセガワの「金剛」に入っていたパーツを使いました。「金剛「榛名」「霧島」「比叡」に入っている9mカッターは、通常のWLS武装パーツに比べてモールドがはっきりしていてメリハリがあり、またピットロードの武装パーツのカッターよりスケール的に正確なようです(ピットロードのカッターパーツは長さに比べて幅が少々スリムな感じです)。

カッターデリックとカタパルトをエッチングパーツに換装し、12.7cm連装高角砲の砲身も0.4mmφの真鍮パイプにしておきます。

ところで、下右写真に「那智」の1番・2番探照灯座も写しておきました。このように、デリックは「妙高」のものと違ってより外側につけられていることがお分かりになると思います。

細かい部分のディテールアップですが、「那智」の場合クレーンの滑車、フック、ワイヤー等を追加し、ディテールアップしたのが下写真です。4番砲塔の空中線支柱に軍艦旗をつけました。

搭載機は開戦時ということで、迷彩模様の95式水偵2機と明灰白色の零式水偵1機にしました。この当時はまだ95式水偵が使われており、機体は中国戦線以来の迷彩模様のままです。零式水偵は、重巡洋艦の場合優先的に配備されたようで、機体は明灰白色です。零式水偵の塗装が緑迷彩になるのは、昭和17年夏以降というのが定説のようです。

また細かいことですが、95式水偵も零式水偵も、翼と胴体の「日の丸」のマークは白いフチなしだったようです。

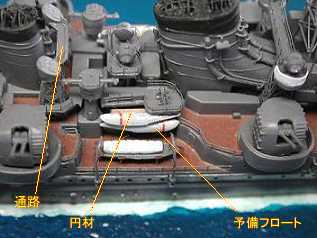

2番高角砲の後ろに、プラ板で作った装填演習砲を置いてみました。また「那智」の場合左舷に補助翼格納所がありますので、エッチングパーツの切れ端を使って格納箱を作り、その中に零式水偵の翼を置きます。さらに機銃甲板の下には円材(木材)が格納されていますので、0.3mmのプラ角棒を何本か重ねて材木らしくしたものを作り、それを取りつけてそれらしく見せます。

右舷には水偵の予備フロートが円材とともに格納されていますので、これも左舷同様に0.3mmのプラ角棒でそれらしく作った円材を接着してから、フロートのパーツを取りつけます。この予備フロートは、予め機体の色で塗装し、赤のラインを書き込むかデカールを貼っておきま

しょう。

両舷にある機銃射撃装置やぐらはエッチングトラスにしましたので、その間の通路の寸法が変わってしまいました。そのためこの通路は、キットのパーツを使用せず、プラ板から切り出して現物合わせで取りつけます。さらにこの通路に

も手すりをつけておきます(^^)。

艦後部にある繋船桁は0.4mmφの真鍮線で作り、伸ばしランナーで作った繋索と、エッチングパーツのラッタルで代用 した縄梯子を取りつけます。 桁から垂らした索と縄梯子の間に搭載艇を置くと、停泊している状態が再現されるでしょう。艇はあとから接着することにします。

ということで、端折りながら駆け足で解説してきました。

とりあえずこれで、「妙高」「那智」の製作記を完了します。

私の場合、旧キットを使って作ることからスタートしまして、「足柄」と「妙高」の同時進行で作業していました。しかし、試しに使ってみたマスキングゾルがうまく剥がれないアクシデントが突発したおかげで、2艦ともせっかく船体まで作ったのに全部廃棄するアクシデントに見舞われてしまいました。

これにはかなりめげましたが、気を取り直してまた旧キットを2つ買ってきて、ゼロから組み立て始めました。ピットロードのコンテスト(2000年)に出すという動機にプッシュされて、「足柄」はなんとか竣工させたものの、「妙高」は船体まで作ってからしばらくやる気がなくなってしまい、長く放置したままになってしまいました。なおこの

時作った「足柄」ですが…、4年経った今の目で見るとあまり満足いかない出来具合ですね(^^;)。

そうこうしている間にキットがリニューアルされましたので、「妙高」の作りかけ船体はお蔵入りとなり、結局新しいキットを買い直し2002年後半から全面的にやり直しすることにしました。資料の多い「妙高」「那智」クラスは、手を入れ始めるとかなりの作業となりますので、旧キットで作っていた「妙高」の船体を断念するのは、ちょっと心残りがありましたね。(一応、捨てずに現在も手元にありますが…。)

結局、2隻の「妙高」型を完成させるのに、約8ヶ月かけました。旧キットから数えると、4年ぐらい係わっていたことになります(^^;)。

1/700「妙高」へ →![]()

1/700「那智」へ →![]()