第3航空艦隊第1航空戦隊・航空母艦「

翔鶴」(マリアナ沖海戦時仕様)製作記その1

第3航空艦隊第1航空戦隊・航空母艦「

翔鶴」(マリアナ沖海戦時仕様)製作記その1

The making points of aircraftcarrier SHOKAKU at the time of the battle of the Philippine Sea

which is made super minutely<part1>.

竣工艦艇

: 航空母艦

「翔鶴」

仕様 : 昭和19年6月のマリアナ沖海戦時仕様

キット

: タミヤ製1/700WLSインジェクションプラスチックキット「瑞鶴」を使用

参考資料

: 光人社「ハンディ版日本海軍艦艇写真集6 翔鶴 瑞鶴 蒼龍 飛龍 雲龍型 大鳳」

グランプリ出版「軍艦メカニズム図鑑 日本の航空母艦」

海人社「世界の艦船増刊・日本航空母艦史」

海人社「世界の艦船1994年11月号増刊 新版・連合艦隊華やかなりしころ」

学研「歴史群像太平洋戦史シリーズ13・翔鶴型空母」

学研「空母瑞鶴」

KKベストセラーズ「海軍艦艇史−3 航空母艦」

モデルアート社「日本海軍機の塗装とマーキング・爆撃機編」

製作期間

: 2006年11月〜2007年3月の約4ヶ月半(途中年末年始休み等で2週間ほどブランク)

0.はじめに

1/700ウォーターラインシリーズとしては、タミヤから「翔鶴」が開戦時仕様で、「瑞鶴」が最終時(レイテ海戦)仕様でそれぞれ発売されています。「翔鶴」をマリアナ沖海戦で作る場合は、「瑞鶴」のキットを使います。このキットは10数年前に発売され、当時の資料の少なさからすれば非常に良く出来たキットではありますが、これまでもいくつかの不具合が指摘されてきました。

・艦首錨鎖甲板上の飛行甲板支柱の本数が少ない(1本ではなく5本が正解)。

・アンカーレセスがモールドされている(本来はホースパイプ)。

・右舷後方の2ヶ所の兵員待機所がない。

・飛行甲板上の着艦制動索のモールドの本数と位置が正しくない。

・飛行甲板艦尾の滑り止めモールドの艦首尾方向の長さが長すぎる。

以上の部分を中心に修正することで、さらに良い出来映えが見込めるでしょう。

「翔鶴」型の場合、前回作品「榛名」(マリアナ沖海戦時仕様)と同じく、決定打となりうる写真や図面資料が少なく、公式図面や要目簿、一般計画要領書のたぐい

がありません。そのため、上記市販資料にある写真や記述を検討し、一部推測を交えながら作っています。

この「翔鶴」は、大日本絵画刊「ネイビーヤード」誌第5号がマリアナ沖海戦・後編を特集した際に、製作記とともに掲載されました。製作の目玉は、空母の見せ場の1つである飛行甲板の製作です。実際の艦と同じく、木そのものを張って木甲板を再現しています。

1.船体の修正

1)事前作業

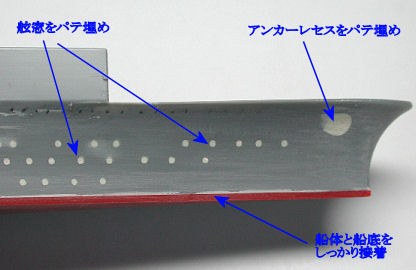

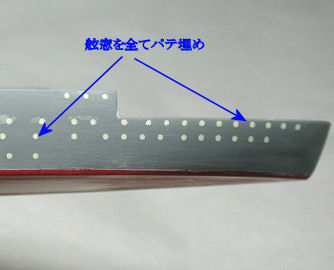

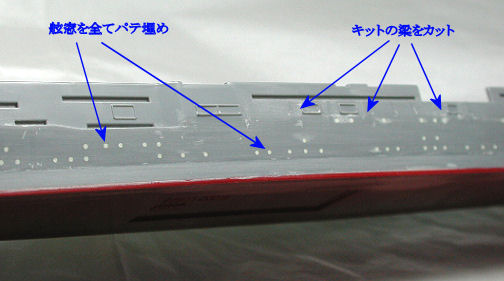

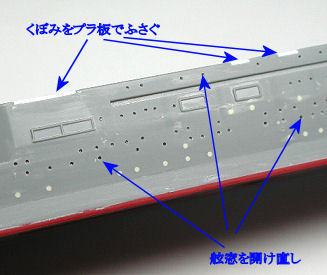

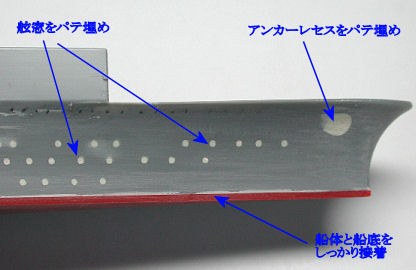

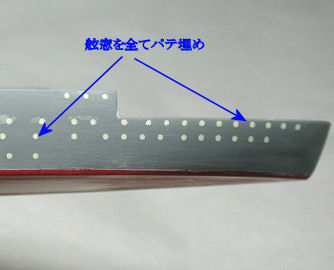

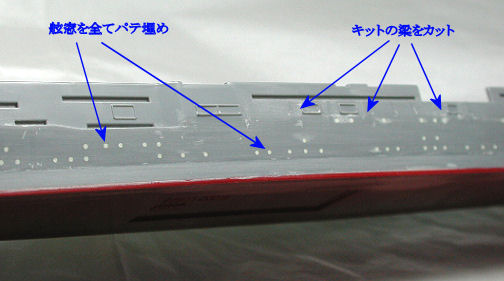

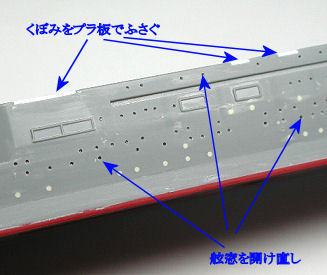

舷窓の位置と数が写真で判断する限り違っていますので、全ての舷窓をパテ埋めし、写真などをもとに改めて0.5mmφピンバイスで掘り直します。

またアンカーレセスがくっきりとモールドされているのですが、「翔鶴」型はホースパイプですので、パテでこのレセスを完全に埋めてしまい、

表面処理を入念にやっておきます。

なお、船底と船体はしっかり接着し、段差が出来るようならパテ埋めして表面処理をやって平滑にすると、見映えがグッと良くなるでしょう。

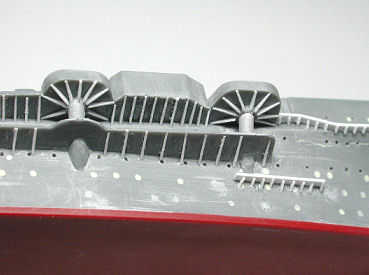

キットは、各スポンソンの梁(支柱)が全て船体と一体に三角形状に形成されていますので、全ての

梁を削り落としておきます。

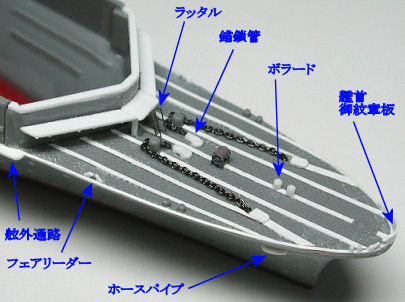

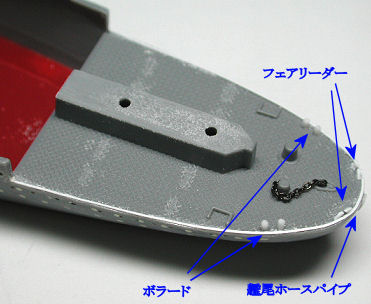

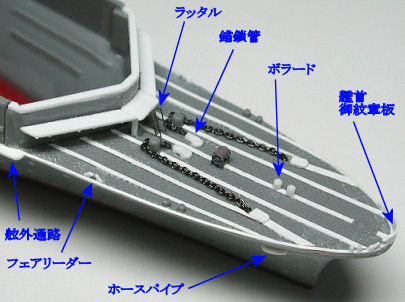

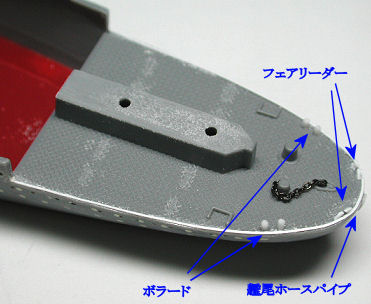

艦首と両舷のホースパイプは、プラ棒に穴を開けて薄く輪切りにしたものを作って取りつけました。

艦首御紋章板とフェアリーダーは、0.4mm厚のプラ板を切り貼りし、それらしくヤスって形状を整えたものを取りつけています。

艦首尾に設置されているボラード、錨鎖、錨鎖管、ラッタル、リール等を、それらしく取りつけます。錨鎖はプロホビー製極小鎖を使いました。

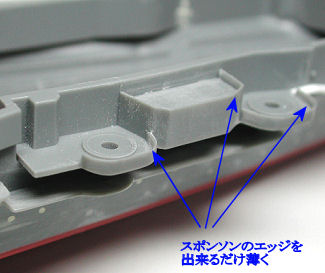

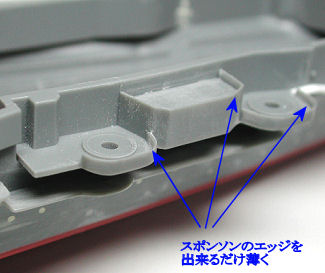

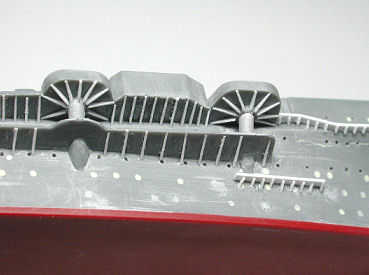

キットの高角砲スポンソンのエッジがモールドのままですとダルいですから、ここはプラペーパーで作り直すか、私のようにスポンソンのエッジをカッターナイフの刃先で削いで出来るだけ薄くします。

また船体各所には、飛行甲板にモールドされた作業員待機所をかませるくぼみがありますが、作業員待機所そのものはあとで全て自作して取りつけますのでこのくぼみは不要です。よって前もってこのくぼみをプラ板で塞いでおきます。

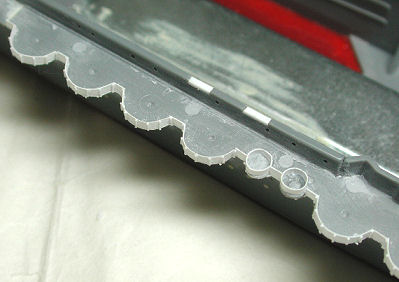

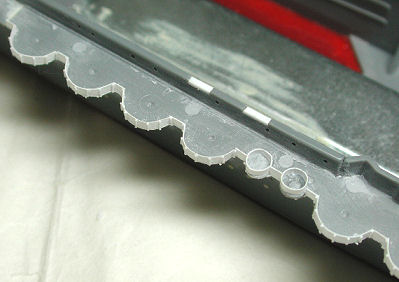

艦尾の短艇甲板の縁に穴あきエッチング板を貼って、軽目鋼の雰囲気を出します。

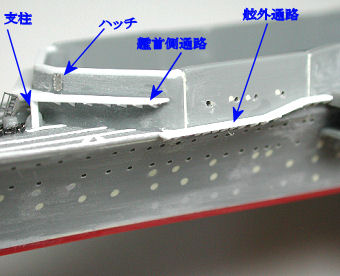

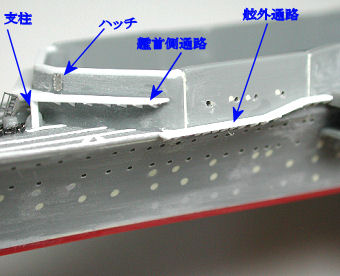

キットには舷外通路の不足している箇所があり、特に

両舷前方はないと目立ちますので、プラ板で取りつけます。

次に、船体両舷に張出している様々なスポンソンや舷外通路の支柱と梁を、プラ板とプラ棒を使って丹念につけていきます。これらの作業は単調なので倦みますが、あせらず図面や写真を参考に丹念に取りつけてやります。

キットの機銃スポンソンのモールドを全て削り取り、プラペーパーを貼ってスポンソンにします。

以上の作業により、船体を本格的にディテールアップする前の準備が終りました。次回は船体各部をディテールアップし、エッチングの手すりを貼って修正作業を終了させます。

part2へ→