第3航空艦隊第1航空戦隊・航空母艦「

翔鶴」(マリアナ沖海戦時仕様)製作記その2

第3航空艦隊第1航空戦隊・航空母艦「

翔鶴」(マリアナ沖海戦時仕様)製作記その2

The making points of aircraftcarrier SHOKAKU at the time of the battle of the Philippine Sea

which is made super minutely<part2>.

1.船体の修正(続き)

2)船体の基本ディテールアップ

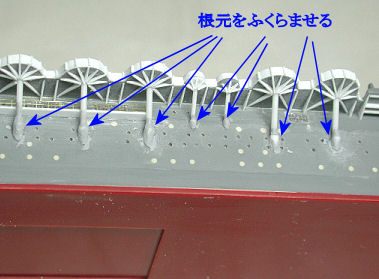

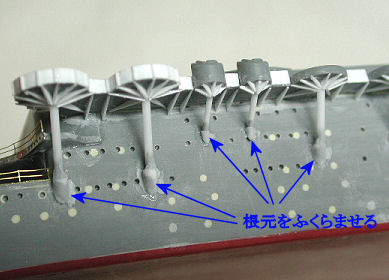

キットの船体は、各スポンソンの支柱が全て船体と一体に三角形状に形成されてい

たり、舷外通路の梁のモールドがダルかったりします。そのため実感に欠けますので、これらのモールドを一旦全て削り取って、プラ板やプラ棒を使ってつけ直します。

これらの作業は非常に単調で手間と時間のかかる作業ですが、現行キットを使って空母を作る際に避けて通れない作業です。図面や写真を参考に、一つずつ丹念に取りつけてやります。

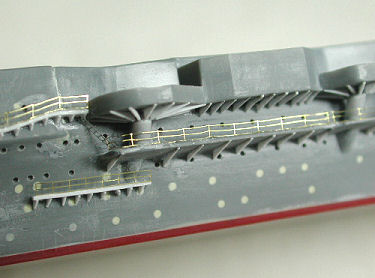

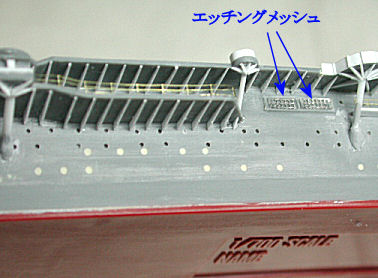

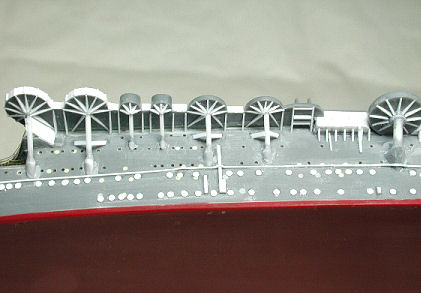

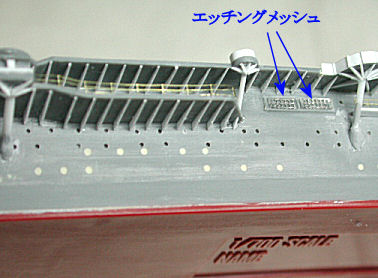

まずは左舷側から。支柱や梁を貼ったら、GoldMedal製精密エッチング手すりをつけておきます。舷側にある給排気口にはエッチングのメッシュを貼っておきました。

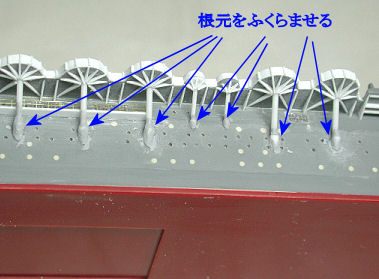

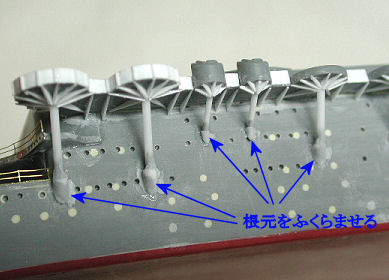

25mm機銃や機銃指揮装置のスポンソン支柱は、根元

が膨らんだ形になっていますので、パテを盛りつけてサンドペーパーで整形します。その後その上にサフェーサーを塗りつけて、表面を整えます。

次に右舷側も同様に。

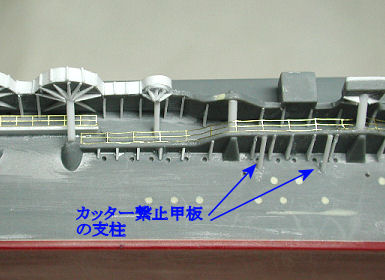

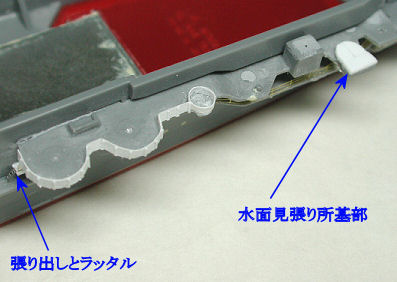

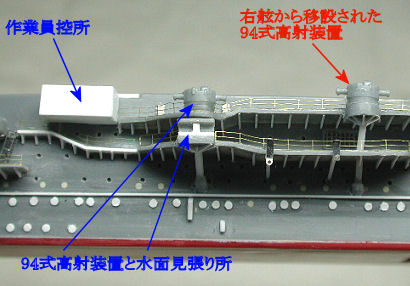

キットには右舷後方の作業員控所がモールドされていませんので、プラ板

を使って箱を作

り取りつけてやる必要があります。最後尾の機銃スポンソンの根元部分と艦尾につながる部分にすきまが生じますので、パテ盛りしてすきまを埋めておきます。このあたりは、キットではずいぶん省略されていますので、図面等を見ながら出来るだけ再現していきます。

だいたいこの辺まで終えて、基礎的な船体修正は良しとしましょう。

3)ディテールアップ追加箇所

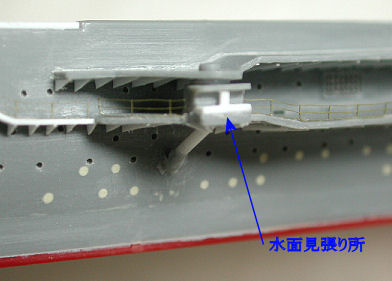

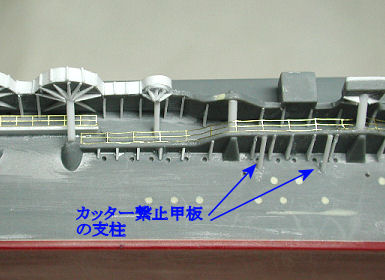

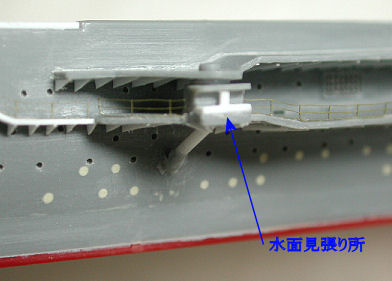

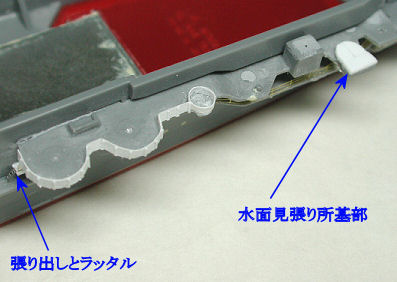

下左写真は、左舷中央部の水面見張り所のディテールアップ。支柱、梁、見張り所の仕切りなどを追加します。見張り所の中には見張方向盤が2基設置されているのですが、今回は省略しました。また見張り所はガラスのようなものははまっておらず、外面と素通しになっています。

下右写真は右舷中央部の見張り所から機銃スポンソンまで。この見張り所も、同様にディテールアップしておきます。

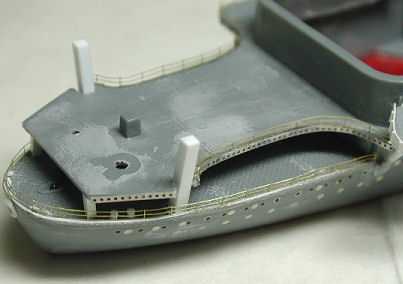

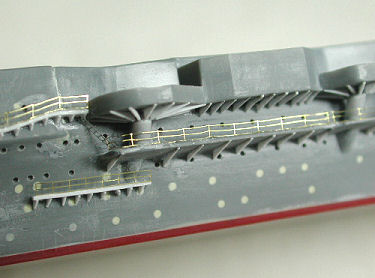

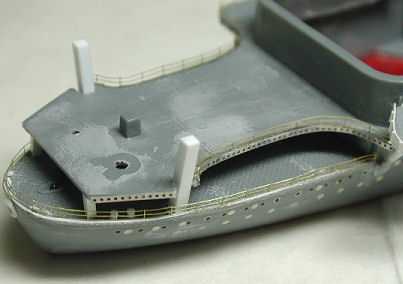

艦首と艦尾にも、ぐるりとエッチング手すりを張っていきます

(下右写真の艦尾甲板は途中経過です)。

そのあと、飛行甲板支柱を取りつけます。これらの支柱は飛行甲板との当たりを見ながら現物合わせで取りつけますので、この時点では仮止めにしています。

艦尾の短艇甲板の支柱は、短艇甲板を船体に接着してから現物合わせで取りつけ固定します。

4)船体の修正と追加工作完了

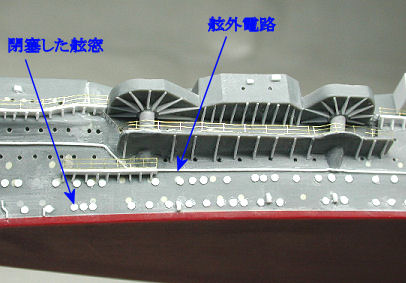

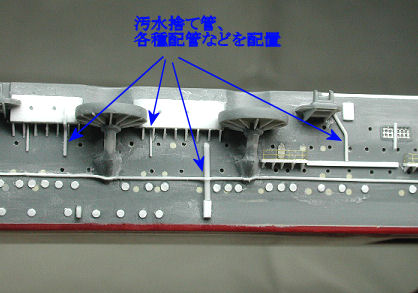

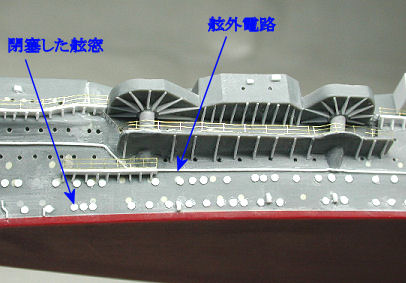

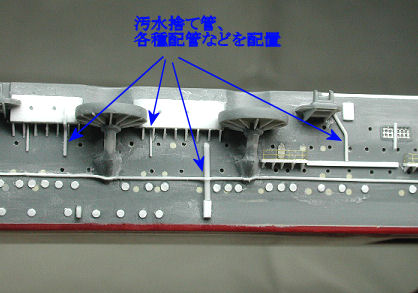

舷外電路は0.3×0.3mmのPlastruct社製プラ棒を使って貼りつけていきます。舷側の汚水捨て管なども、いくつか径を変えたプラ棒を丁寧につけてやると、ディテールアップが引き立つでしょう。

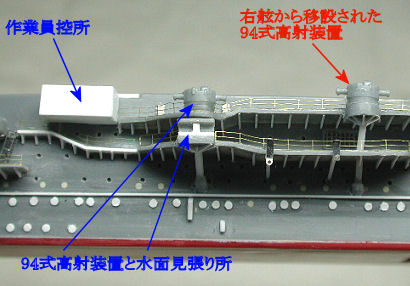

左舷高角砲スポンソンのすぐ後に作業員控所があるのですが、キットでは再現されていませんので、プラ板を組んで取りつけます。

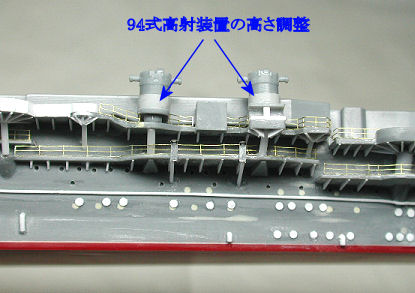

ところで、大型スケールの博物館的精密模型を含めこれまで公表されたほとんどの「翔鶴」型空母の模型には、珊瑚海海戦以後に艦橋トップから左舷中央部に移設された94式高射装置が再現されていません。移設の状態を忠実に再現している模型がなぜ見かけないのか分かりませんが、私には首をかしげる謎に思えます。

「ネイビーヤード」誌第2号40ページの「重箱のスミ的日本海軍艦艇考証あれこれ〜航空母艦「翔鶴」型編〜」に、昭和17年10月15日の出撃シーンが載っていまして、移設された94式高射装置に作業員が腰を乗せて、出撃する零戦に手を振って見送っている写真があります。この写真は従来珊瑚海海戦の時のものだとか、南太平洋海戦の時のものだと言われ続けてきましたが、当ヴァンガード工場掲示板での議論の結果、昭和17年10月15日に出撃して米軍輸送隊を攻撃した時(駆逐艦1隻撃沈)のものであることが解明されました。この写真には艦橋トップから移設された94式高射装置がはっきり写っています。

「翔鶴」型には12.7cm連装高角砲が8門ありまして、2門ずつペアになってそれぞれ右舷前方(1番、3番)、右舷後方(5番、7番)、左舷前方(2番、4番)、左舷後方(6番、8番)に配置されています。

94式高射装置はこれら12.7cm連装高角砲をコントロールすることが主な任務でして、1基の高射装置で2基の砲を担当します。そのため、1番、3番砲と5番、7番砲をコントロールするための高射装置が右舷に2基設置されています。とすれば当然左舷側にも2番、4番砲と6番、8番砲の4門をコントロールするために2基の高射装置が必要になります。珊瑚海海戦前まではこのうちの1基が艦橋トップにあって任務をこなしていたのですが、この部分に21号電探が設置され高射装置は移設を余儀なくされたために、左舷に移ったというわけです。

以上のことから、これまでほとんど再現されてこなかった左舷中央部に移設された94式高射装置を、下右写真のように再現してみました。

ということでほとんどの作業を終え、船体の修正と追加工作が完了です。左舷艦首から艦尾に向けて順に見てみましょう。

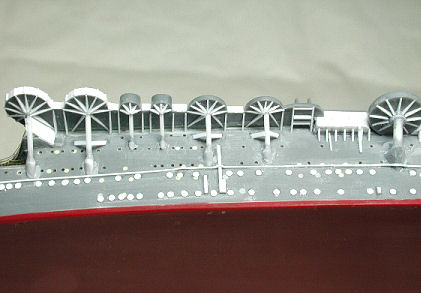

マリアナ沖海戦当時、「翔鶴」と「瑞鶴」の舷窓は、下段2列が閉塞されていたようです。KKベストセラーズ「海軍艦艇史−3 航空母艦」159ページ、写真3335にマリアナ沖海戦から帰投した「瑞鶴」の舷側を写した写真が掲載されていまして、ここに閉塞の状況がはっきり写っています。ということは、多分僚艦の「翔鶴」も閉塞されていたと考えることが出来ます。ちなみに、同写真から、マリアナ沖海戦当時はまだ迷彩は施されていなかったことも分かります。

このような根拠から、ポンチで打ち抜いて作った円形のプラペーパーを、舷側の下2段の窓の位置に貼って、閉塞したように作ります。

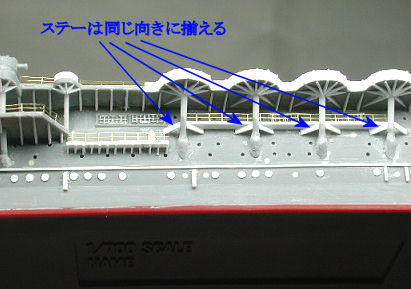

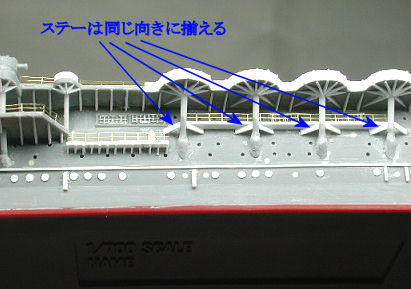

なお細かいことですが、スポンソン支柱のステーは全て同じような角度で取りつけるように注意すると見映えがグッと良くなるでしょう。

今度は右舷を艦首から順に見ていきます。

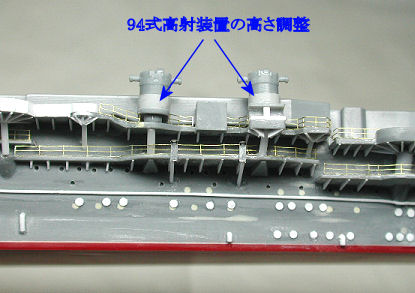

右舷中央部に2つ設置されている94式高射装置は、キットのままですと取り

つけ位置が低すぎますので、スペーサーを噛ませて下右写真のように高さ

をかさ上げします。また両舷中央にある水面見張所は窓らしく切り込みを入れ、窓枠の桟(下画像の白いプラ板)を1本入れておきます。

作業員控所の下にプラ板で梁をつけ、近辺を這っている各種配管や汚水捨て管を、適宜太さをかえたプラ棒を図面に忠実に配管してやることによって再現します。

作業員控所には舷窓が開いていますので、平行な高さになるよう慎重に開けます。

今回は、従来どの模型作品でもなぜか全くといっていいほど再現されてこなかった左舷中央部に移設された94式高射装置を、当ヴァンガード工場で初めて再現してみました。

修正や追加工作はやればやっただけ映え

ますので、苦労しながらも結果が報われることになるでしょう。とはいえ〆切がある身、いつまでも船体をいじってばかりもいられませんので、船体の組み立てはこんなものでそろそろ切り上げます。

次回は艦首と艦尾に増設機銃用スポンソンを取りつけて船体の工程を全て終了し、次の工程である艦橋の製作へとコマを進めます。

part3へ→