第1航空艦隊第2航空戦隊・航空母艦「

飛龍」(開戦時仕様)製作記その9

第1航空艦隊第2航空戦隊・航空母艦「

飛龍」(開戦時仕様)製作記その9

The making points of aircraftcarrier HIRYU at the time of outbreak of Pacific

War<part9>.

9.細部のディテールアップ

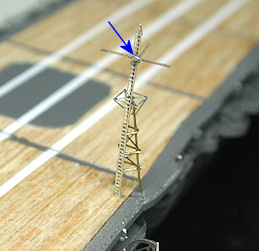

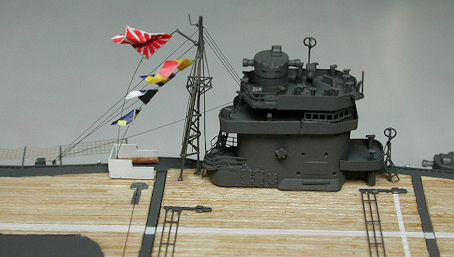

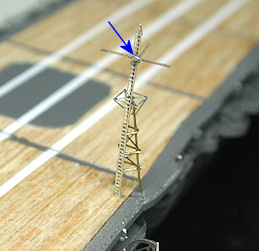

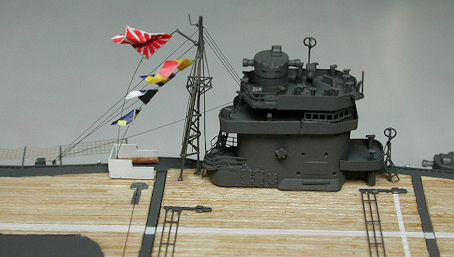

1)信号マスト

艦橋背後に、「翔鶴」型と同じような軽三脚檣式信号マストがあります。軍艦メカニズム図鑑「日本の航空母艦」201ページのイラストを参考に、各支柱を真鍮線にして組み立てました。中段の横への張り出しは、ジョーワールドが昔商品として出していたエッチングパーツ

(一部をジャンクパーツとして保管していました)の一部を使っています。

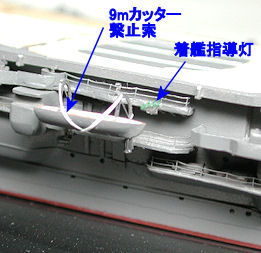

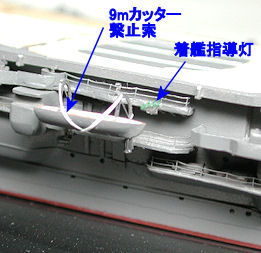

2)9mカッター繋止索

艦橋両舷の下は9mカッターを置く甲板になっていますので、下右写真のようにファインモールドから出ているエッチングパーツのダビットを立てて、そこに9mカッターを取りつけます。繋止索は、新聞のチラシの白紙で、細長くカットして使っています。すぐそばにある着艦指導灯もファインモールドの空母セットにあるエッチングパーツです。

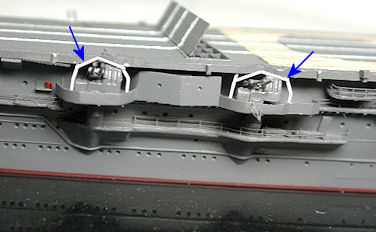

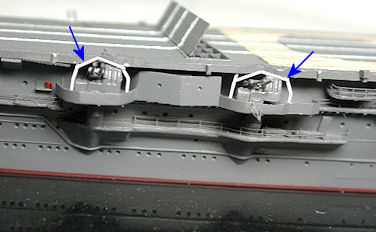

3)高角砲射界制限枠

高角砲甲板を1mm底上げしたために、12.7cm連装高角砲はパーツの底面を1mm弱削って所定の場所に取りつけることになりました。高角砲の形状が少し変わらざるをえず、仕方のない方法とはいえ不満が残りますね。将来的に、この辺を改善した完全な「飛龍」のキットが出てくれることを期待したいと思います。

下左写真の青矢印に示すように、高角砲の射界制限枠は0.3mm角のプラ棒で組んでいます。

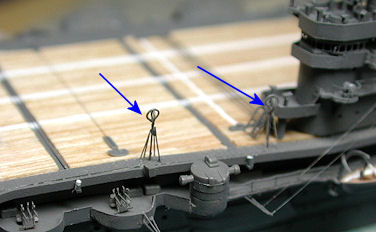

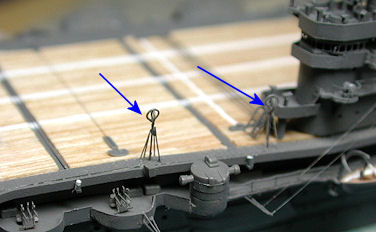

4)方位測定儀用空中線

艦橋の手前にある2つの方位測定儀用空中線(ループアンテナ)は、0.2mmφ真鍮線で組みました。4本の支柱のみ伸ばしランナーにしています。

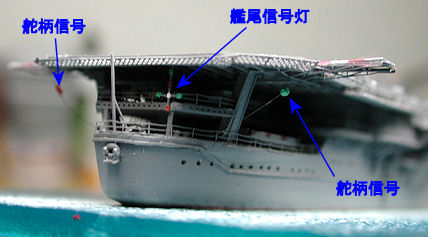

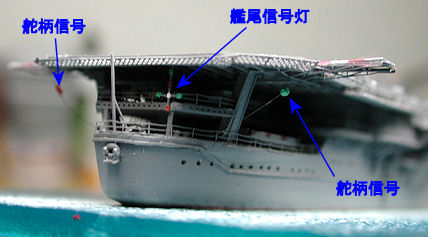

5)艦尾信号灯と舵柄信号

艦尾にジョーワールド製エッチングパーツの艦尾信号灯を取りつけます。舵柄信号標識板(右舷が緑色の円盤、左舷が赤色の角形になった標識板)はプラ板をカットして自作しました。

吊り下げる索は、張り線と同じく0.037mmφ(0.05号)鮎釣り用金属テグスです。これらをつけると、地味な軍艦色の中で緑と赤が非常に鮮やかなアクセントになってくれますね。

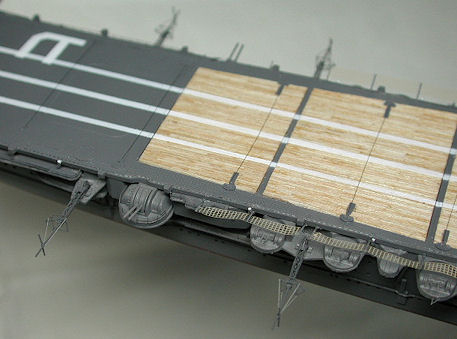

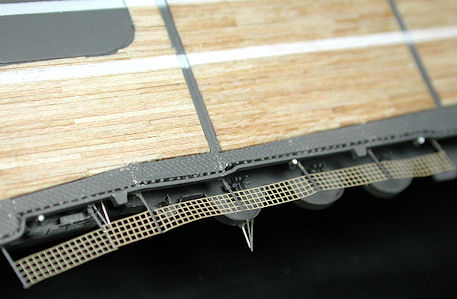

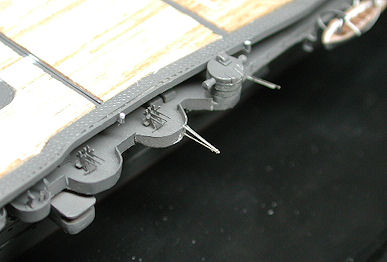

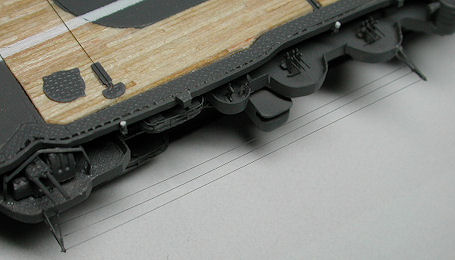

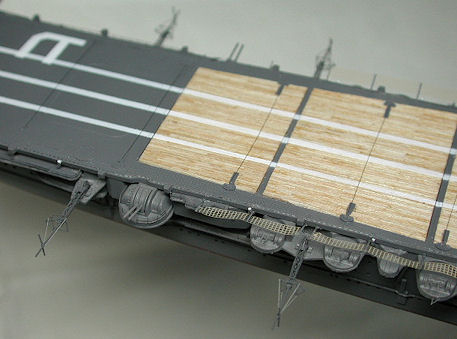

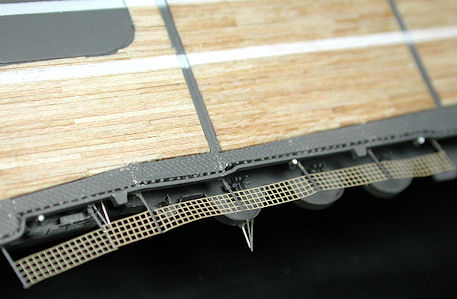

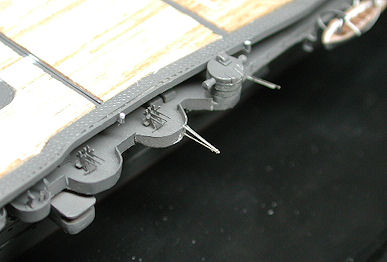

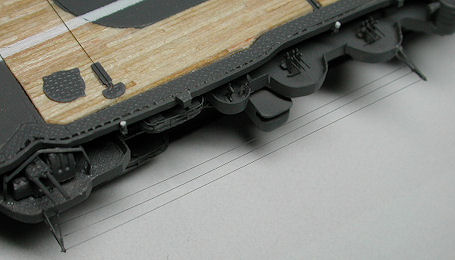

10.着艦制動索と滑走制止索

0.058mmφ(0.125号)鮎釣り用金属テグスを着艦制動索に見立てて、所定の9カ所の位置にピンと貼ります。着艦制動索導滑車覆と2本の固定滑走制止装置は、ハセガワ製ウォーターラインシリーズ純正のエッチングパーツを使いました。滑走制止装置は固定のものだけ再現しています。

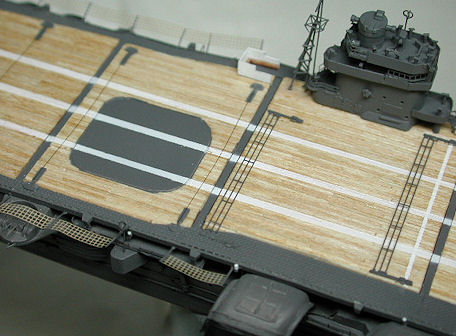

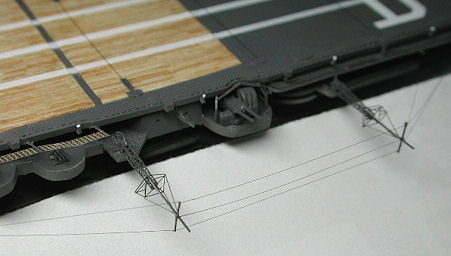

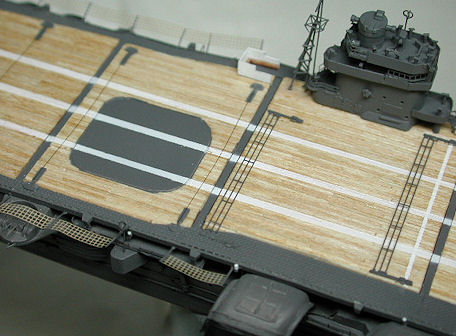

両舷に、ライオンロア製エッチングの無線マストを取りつけます。信号マストの後に、プラペーパーと木の細い棒を使って信号旗格納所を組み立てました。また艦橋前方の飛行甲板に、横方向に伸びる白線の停止線をエアブラシ塗装で描いておきました。

飛行機落下防止ネットは、ジョーワールド製エッチングを使用ました。指の腹で適度にたわませて取りつけます。

11.張り線のあと完成へ

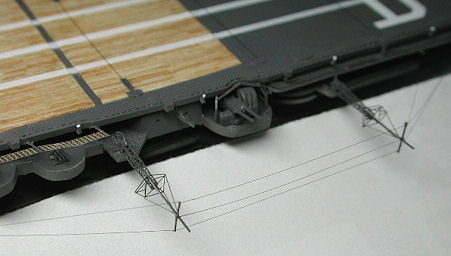

張り線はいつもと同じく、主に0.037mmφ(0.05号)鮎釣り用金属テグスを使っています。張り線の箇所は、無線マスト間、高角砲甲板と機銃甲板間、信号マスト、そして艦橋と信号マスト間です。

張り線を行う前に、下左写真のように真鍮線を立てて三脚を作り、張り線の起点と終点にします。下右写真は高角砲甲板と機銃甲板間に行った張り線を示しています。極力ピンと張りましょう。

次に、下左写真に示すように、無線マスト間にも0.037mmφ(0.05号)鮎釣り用金属テグスで張り線を行います。

張り線は艦橋周囲と信号マストにも行います。この部分のみ極細の伸ばしランナーや0.037mmφ(0.05号)と0.058mmφ(0.125号)の鮎釣り用金属テグスを使い分けました。軍艦旗と2航空戦2番艦を表す信号旗を、風に翻っているように信号マストに取りつけます。この信号旗は、紙製の市販品をカットしたものです。

出来上がった「飛龍」を、着艦態勢に入った艦載機のパイロットの視線で艦尾から見てみました。

甲板上の白線マーキングは、極力曲がらないように気をつけましょう。

海面と航行波を模した展示台に

、ボルトで作品をしっかり固定して、ようやくこれにて「飛龍」が完成です。今回の製作記では甲板の位置を変更したり木甲板を作ったりと、厄介な難作業の連続でかなり苦労しました。

あまりとっつきやすい方法ではありませんが、こういう方法もあるということで、「飛龍」を製作する上で少しでも参考にしていただければと思います。

1/700スケール艦艇模型群・「飛龍」(開戦時仕様)

へ →