海上自衛隊

汎用護衛艦「てるづき」(DD-116)の製作記<part2>

海上自衛隊

汎用護衛艦「てるづき」(DD-116)の製作記<part2>

Making points of JMSDF

destroyer DD-116

TERUZUKI.<part2>

2.上部構造物と船体に生じるすき間や段差の修正

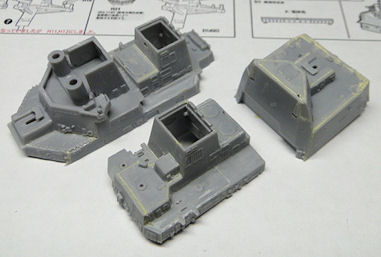

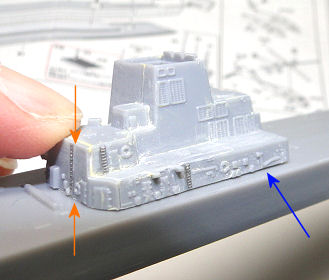

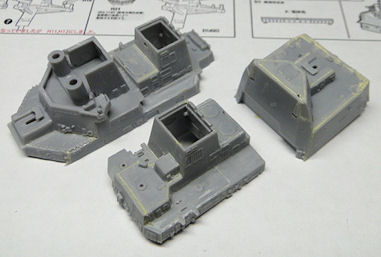

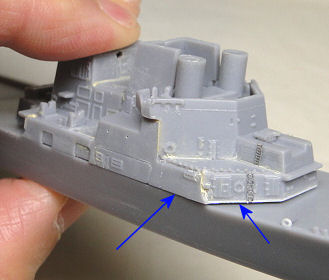

先に上部構造物を組立てますが、全体的に各パーツの合いが悪く特に艦橋後方の一番煙突周辺などに顕著な段差が多数発生します。各辺の合わせ目はパテですき間をふさぎ、サンドペーパーで丁寧に段差処理しましょう。

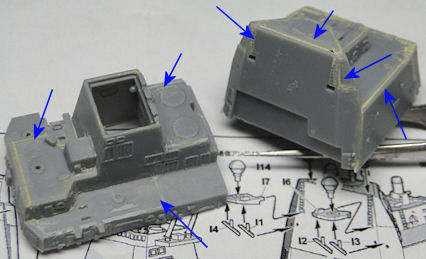

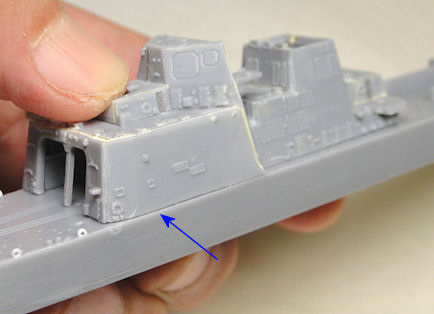

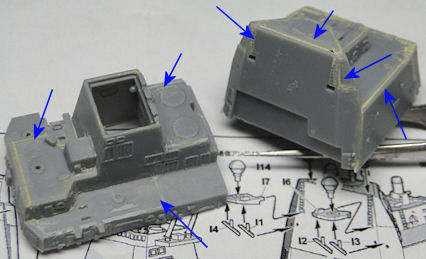

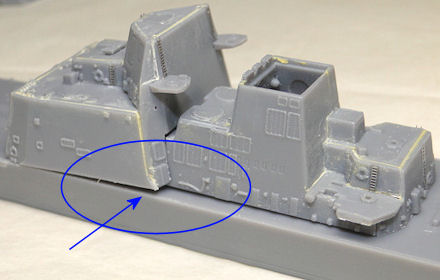

下右写真の青矢印に示すように、後部上部構造とヘリ格納庫も全体的に各パーツの合いが良くなく、艦橋部と同じく煙突周辺に顕著な段差が複数生じます。組み立て、表面処理ともに艦橋部同様丁寧に行う必要があります。

すき間や段差が生じてしまうのは、各辺の組立て方式によりステルス構造の上部構造を作る時の難点ですね。ピットロードの一体成型方式の方が圧倒的に作りやすく出来上がりも違ってきます。

今後はピットロードのような一体成型方式が主流となるでしょう。現に、すぐに中華メーカー勢が真似していますし、2015年夏に出たハセガワの「いずも」も艦橋パーツは一体成型化されています。

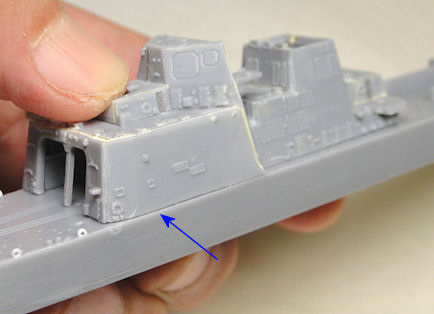

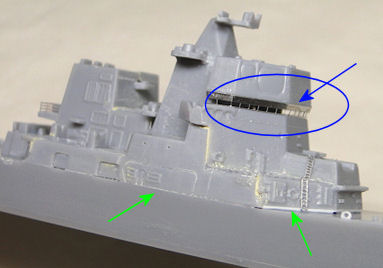

艦橋部を船体に固着する際、下写真の青矢印に示すように前側と両舷側に目立つすき間と段差が生じます。例えば艦橋部後方に力をかけて船体とピッタリ合わせようとすると、青矢印に示すような盛大なすき間が生じます。では、艦橋部の前側を押さえると…、

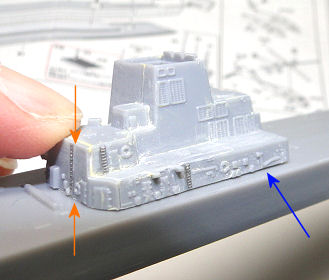

下右写真に示すように今度は後方が持ち上がってしまうのです。

これらの盛大なすき間や段差は、今回の製作に使用したのが最終テストショットだったことに起因するのかもしれません(製品レベルでは未確認)。面倒でも、生じたすき間や段差を

いちいち丁寧にパテ埋めし、出来るだけ目立たないようサンドペーパー(番手400〜1200)で表面処理を入念に行いましょう。

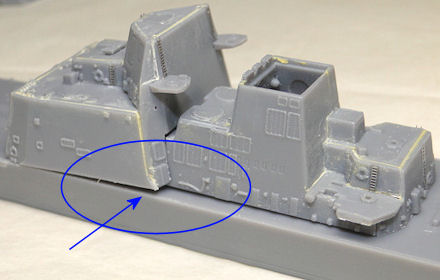

艦橋部を船体に綺麗に固着するには、下写真に示すように艦橋部の後ろ側と両側面を出来るだけ船体に合わせ、前側だけにすき間が集中するように接着します。そして、生じたすき間は下写真の青矢印に示すようにプラ材をかませてすき間を補填し、それからパテ盛りしてすき間を完全に塞いでから表面処理します。

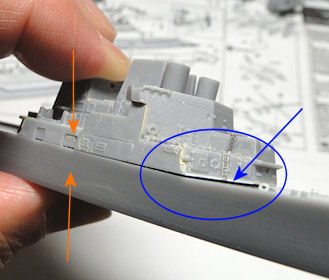

二番煙突構造物も、船体に固着する際にすき間と段差が生じます。これも下写真に示すように、構造物の前側を押さえて固着しようとすると後ろ側が浮き上がり、今度は後を押さえて固着しようとすると、前側が浮き上がります。

いやはや困ったものです(苦笑)。

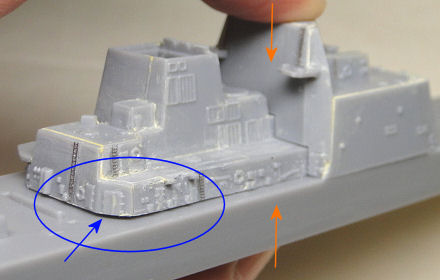

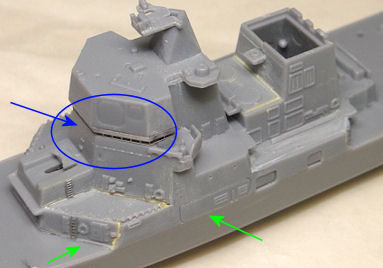

ヘリ格納庫も、下写真に示すように二番煙突構造物と合いが悪く

、盛大なすき間が生じてしまいます。

ここも、二番煙突構造物をまともに置くと、ヘリ格納庫が浮き上がり(下左写真の状態)、今度はヘリ格納庫をしっかり固着しようとすると、二番煙突構造物が浮き上がってきます(下右写真の状態)。

さすがにこれは酷過ぎるでしょう。1980年代までのキットならいざしらず、2015年での技術水準のキットとはとても思えません。さてはて、困ったものです(苦笑)。

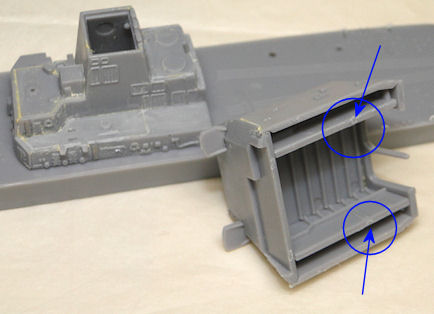

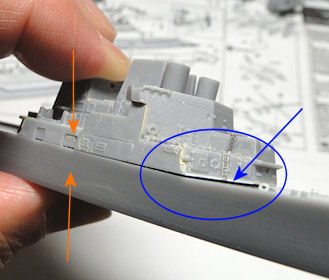

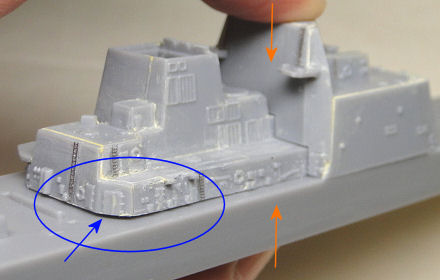

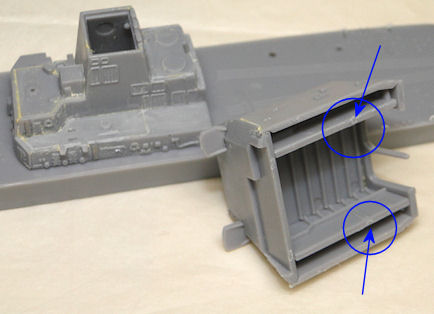

この解決策として、ヘリ格納庫内壁(G25、G26)のダボ穴用の位置決めの突起を

下写真の青矢印に示すようにカットし、底面を平滑にしてしまいましょう。このようにフリーハンドで位置が決められるようにした方が、却って船体とのすき間や段差を出来るだけ少なく

して固着出来ます。

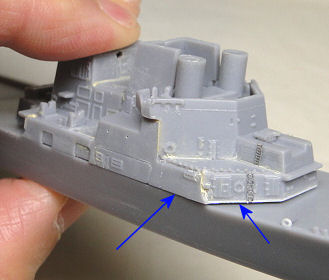

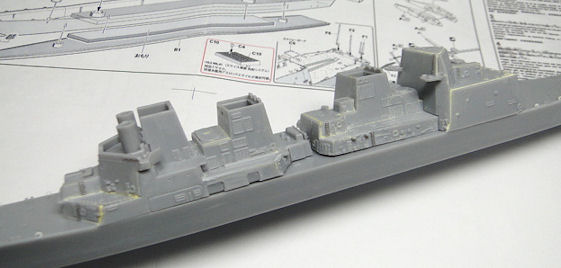

二番煙突構造物とヘリ格納庫の前後左右と位置関係を確認し、出来るだけ船体とのすき間や段差が生じない両者の位置を決めます。但しヘリ格納庫は、このあと内部を塗装しなければなりませんので、接着はこの時点ではまだ行わないことに注意して下さい。

一応、下写真のように両構造物の位置決めを行いました。とはいえ残念なことに、これでもまだ下写真の青矢印に示すように右舷側に船体との段差が残っています。一方の左舷側は

、ピッタリ合わせたので極力段差は生じないようにしています。

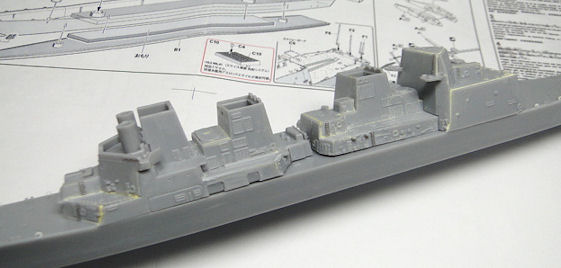

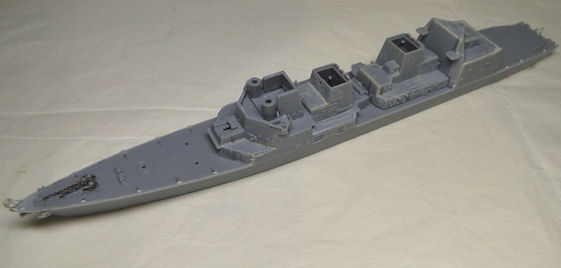

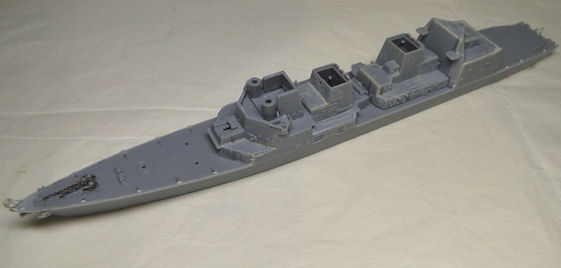

以上、位置合わせとすき間や段差埋め作業を行ってから、

船体に全ての上部構造物を仮置きしてみました。もちろんまだまだすき間や段差が見られます。これらは、上部構造物を船体に完全に固着してしまう際に、丹念にパテ埋めしてサンドペーパーで表面処理して出来るだけきれいにします。

とりあえず以上の作業をもって、上部構造物や船体のすき間や段差解消作業を終えます。上部構造物を一体成型化したピットロードのキットと違って、かなり余分な手間が掛かりました。

ピットロードの「あきづき」キットは乾舷が少々低いのではないかと思わせますが(寸法の計測間違いか?)、それでもアオシマキットのこの惨状よりはマシかもしれません。

この時点で艦橋部のみ船体にしっかり固着します。

3.艦橋窓枠の取りつけ

艦橋窓枠はキット付属のクリアパーツD1(透明パーツ)

は使わず、あきづき専用エッチングパーツのセットにある艦橋窓枠(61)を使います。寸法的にジャストフィットなので、こちらを使った方がきれいでシャープに仕上がるでしょう。

アオシマの場合、今回専用エッチングパーツを商品化してくれたことについては素直に褒めましょう。おかげで艦橋窓枠などもシャープに作れます。

出来上がった

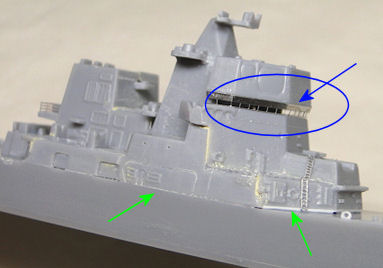

艦橋の窓枠を下写真に示します。

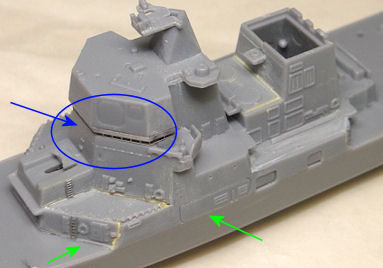

なお、艦橋部前面、側面、後面に生じたすき間や段差はパテやプラ材を使ってきれいに埋めて表面処理します。下写真の緑矢印に示すように艦橋前側はプラ材を挿入してすき間を埋めています。また船体との両舷側の境目は段差やすき間をしっかり処理し、ナックルをシャープに出しておきます。

以上の作業により、艦橋、煙突、ヘリ格納庫などの上部構造物の組み立てと船体への一部固着や位置合わせが終了です。かなり手間がかかりましたので、このキットは初心者にはおススメ出来ません。

次回は

ステルスマストを組み立て、塗装作業あたりまでコマを進めることにします。

part3へ→