高速戦艦「金剛」(第一艦隊第3戦隊・開戦時仕様)の製作記<part9>

高速戦艦「金剛」(第一艦隊第3戦隊・開戦時仕様)の製作記<part9>

The Making Points of BB. KONGO (1F3S) at the time of Outbreak of Pacific War<part9>

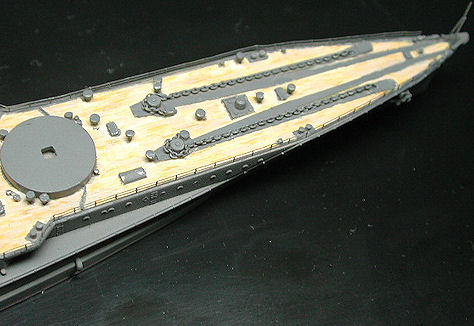

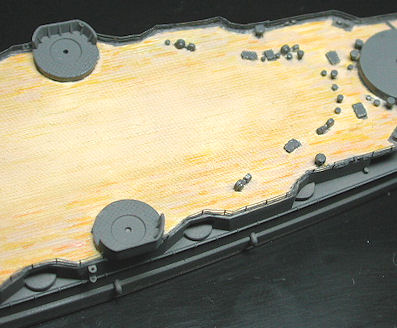

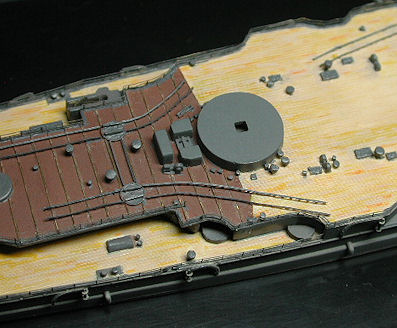

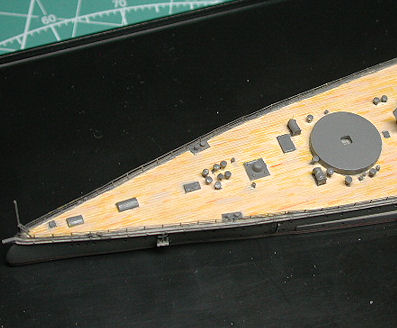

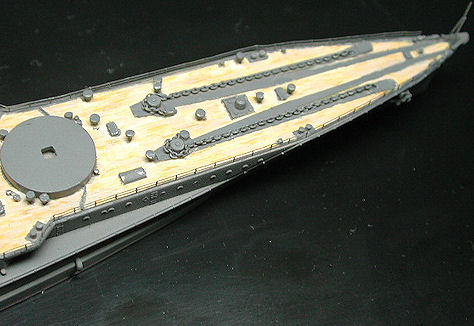

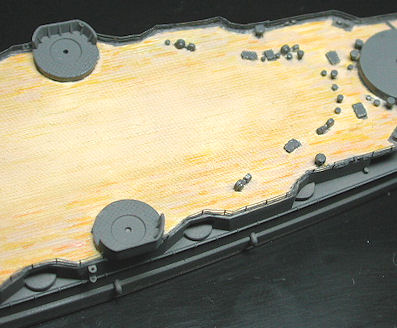

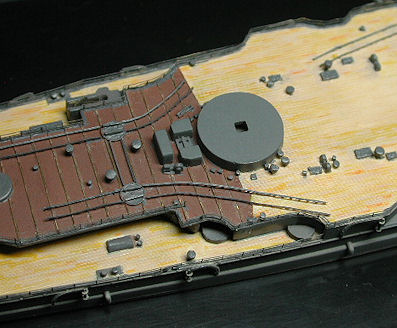

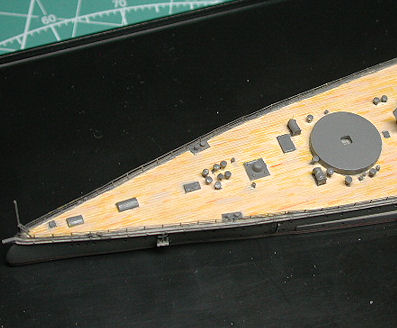

11.木甲板の塗装

木甲板はタン一色で平板に塗っていますので、このままでは単調な色調となり物足りなく感じます。そのため、エナメル系のタン、バフ、フラットアース等茶系の色4〜5色を混ぜ合わせて派生色をさらに4色ほど作り、これらの色を細い筋にして甲板に塗っていきます。

AFVのドライブラシの要領でゴシゴシと塗ってやり、修正にはシンナーまたは下地のタンをかなり薄くしたものを使います。

仕上がりを目で確かめつつ手加減しながら作業し、ドバッと塗りすぎたと思ったら早めにシンナーでふき取るか、薄めのタンで修正します。この工程を何度かやって、

バルサ材か木板のような感じを出すようにします。

下写真は面相筆による手塗りの木甲板表現。甲板を塗ったあとは、さらにクリアーイエローとクリアーオレンジでウォッシングして色調を整えました。

12.艦橋部の取りつけ

日本の戦艦の多くはメインの測距儀を艦橋の頂部に設置していますので、その測距儀を三脚マストで支える構造を取っています。そのため、艦橋を組み立てる際にこの三脚の支柱をどの時点で組み込むかという問題が少なからずあります。艦橋パーツを全部組んだあとに、支柱を入れようとしても、合いが悪いと中々入らず、最悪全部やり直しになる場合があります。またあまり最初から支柱を組みこんだまま次々上を組上げていきますと、今度は3本の支柱が艦橋各層によって締めつけられ、最後のパーツが入らなくなったりします。

こういうトラブルを事前に予想して支柱を通す穴を少し大きくしたり、また戦闘艦橋あたりまでの下数段をあらかじめ組み立ててしまい、それから支柱を差し込んで上甲板まで通し

、そのあと残りの艦橋パーツを一層ずつ積み上げる方法を取ることもあります。これらは臨機応変でしかも現物合わせで寸法を決めて対処します。

取り合えず船体が不安定だと作業がやりにくいですから、船体をボルトで展示台に固定

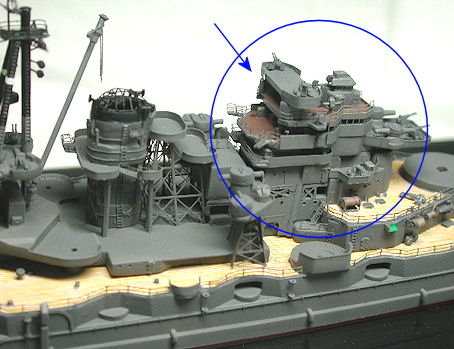

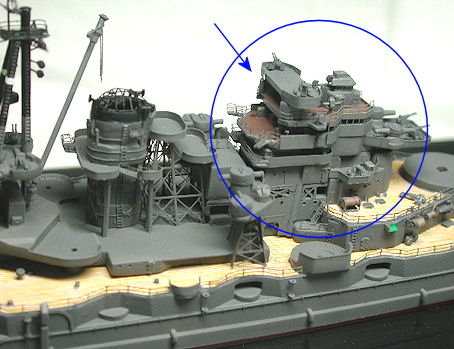

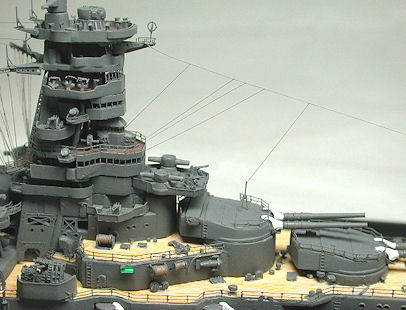

するようにしましょう。下左写真にあるように、艦橋は下部艦橋や司令塔を最初に取りつけておき、両舷測距儀台を艦橋後方に置いてからそれをはさんで煙突や後部艦橋が載った中央構造物を取りつけます。

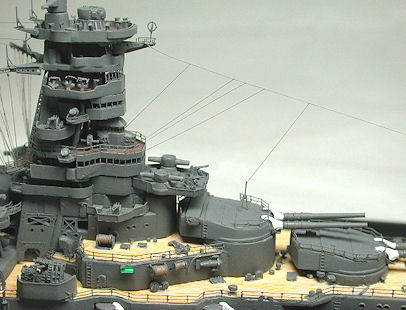

次に下右写真にあるように、艦橋を下から順番に載せていきます。

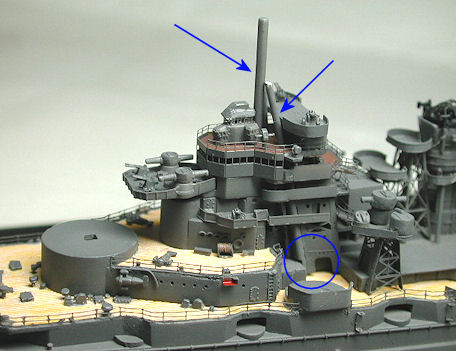

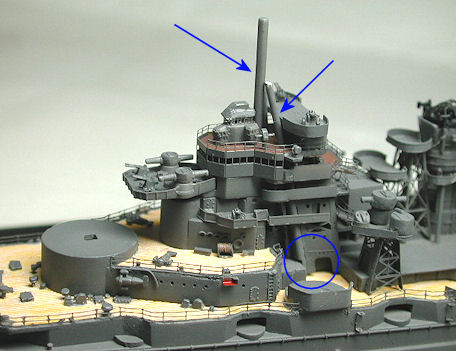

次に三脚の支柱を下左写真のように通します。中々通りにくい場合はピンバイスかミニドリルを使って通す穴を少し大きくしてやりましょう。艦橋

後背部のガーダーは取りつけには微妙な位置合わせが必要です。しかもエッチングパーツ特有のデリケートな作りになっていますので、周辺の手すりなどを壊さないよう慎重に取りつけましょう。

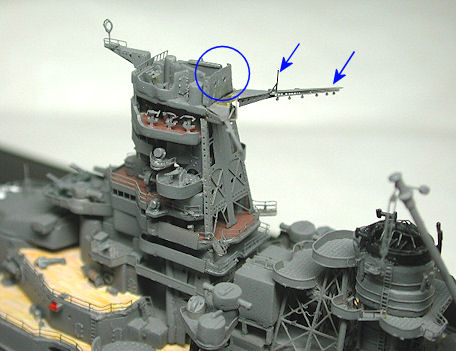

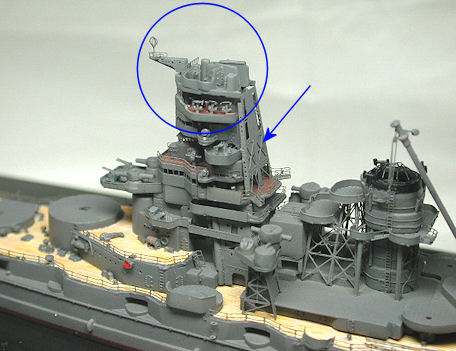

艦橋の信号旗ヤード

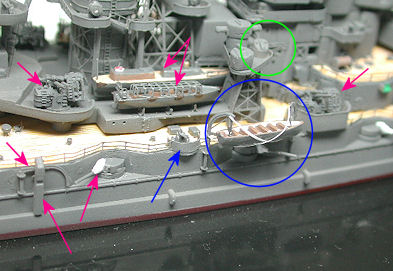

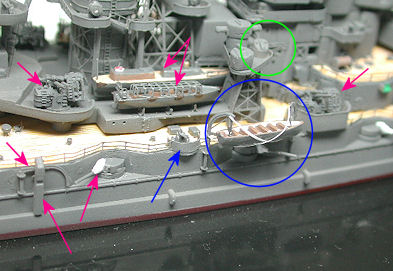

の上に90式無線電話空中線を載せますが、その向きに注意。これらも前後左右ともに水平垂直が保たれるように、目測しながら慎重に固着します。下左写真で青円で囲った部分はエッチングパーツですが、下から続くガーダーと極力一体感が出るよう取りつけます。

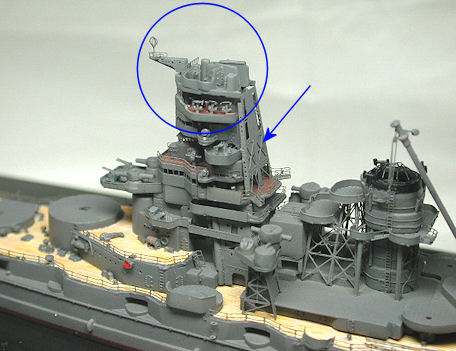

完成した上部構造全体。開戦時なのでトップの測距儀(I14)は電探室をカットしています。このあと副砲、ボートダビット、艦載艇、弾薬函などを配置し、張り線作業へと進めます。

13.その他細部工作

1)飛行甲板周囲と搭載機

リノリウム甲板のリノリウム押さえはカッターの刃先などを当てて塗料を落とし、元の真鍮色を出してやります。また揚収用デリックは「金剛」エッチングパーツセットから使っています。

「金剛」の搭載水偵は、開戦時には95式水偵であり、3機が規定搭載数でした。塗装は昭和17年夏までは、戦前からのグリーンとブラウンの迷彩柄を施した塗装です。戦前及び開戦時の95式の日の丸は白い縁取りがないものが一般的であったようで、写真を見ると縁取りのないものが多く見られます。

水偵は0.2mmφ真鍮線で上下翼のステーをつけてやり、プロペラと運搬台車をエッチングパーツにしています。尾翼と胴体は丹念にヤスリがけをして形状を修正し、より実感が出るようにします。95式の尾翼はかなり尖っていて先端は丸みを帯びていません。

95式水偵に関しては、あくまで私見ですが、今だにWLSの標準武装パーツが形状的に優れているように思えます。特に尾翼の形がスグレモノです。私は95式に関しては全ての対象艦にWLSのパーツの方を装備することにしています。

2)カッター繋止索など

両舷に張り出す9mカッターと白い繋止索も、非常に良く目立ちアクセントになります。

このカッター繋止索ですが、私の場合新聞の広告で配られてくるチラシの白い余白を非常に狭い幅に長く切ったものを使っています。細さについては、カッターで切る際に目視で出来る限り細く切り

、ピンセットでつまんで引っ張ると切れる寸前まで出来る限り細くします。

この時点で、組み立て済みの高角砲や副砲や艦載艇などを船体に取りつけます。舷側には汚水捨管やデリックなども忘れずに。また下写真の緑円に囲ったように、両舷測距儀台(I5)には高角見張方位盤が載せられているのがお分かりかと思います。

3)張り線

張り線を施すにあたっては、warship pictorial

の「IJN KONGO class battleship」の18ページに1937年当時の図面が掲載されています

ので、そちらを参照しました。使用した張り線は、いつも使っている0.037mmφ(37μ)の鮎釣り用金属テグス(形状記憶合金製)です。旗索に関しては出来るだけ細くした伸ばしランナーを使っています。

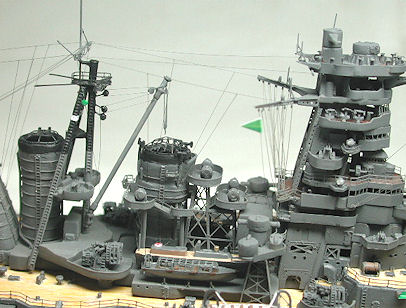

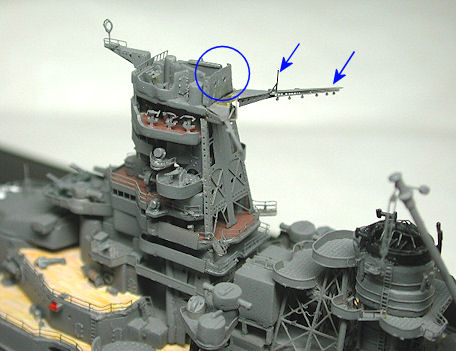

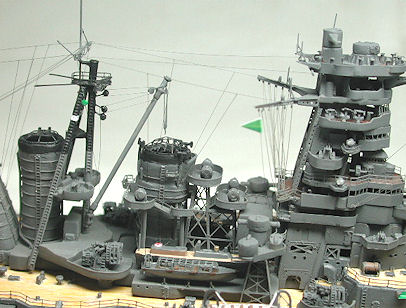

張り線は艦橋前後から着手しますが、うるさくならない程度に選択して作業します。信号旗ヤードに、運動区別旗の「緊急右45度に一斉回頭せよ」を示す信号旗もつけてみました。艦橋付近が終わったら、今度は後部艦橋を中心に張り線を行います。後マストに、プラ板で作った舵柄信号(右舷が緑、左舷が赤)を両舷に取りつけます。

軍艦旗は、第4砲塔の空中線支柱に揚げてみました(開戦時だと素直にガフに揚げる方が良いかも)。

14.海面の製作、セッティング、つや消し塗装して完成

ということで、ようやく「金剛」の工作が全て終わりました。最後に、つや消しクリアーを全体に軽く吹いて色調を整え、これにてようやく完成です。

あとは、完成した作品をウエーブ製WL用アクリルケース

などの上ににボルトでしっかり固定します。そして船体と台の間にタミヤ製波板を大きさを揃えて敷き、この波板に航行中の波をホワイトで手書きして海面塗装しておきます。

WLの楽しみ方の1つに、艦隊編成や複数艦の航行の再現があります。私が採用している方法による展示のメリットは、ボルト装着でしかも海面の波と船体を接着させていませんので、簡単に脱着が可能であるということです。この方法ですと、艦隊編成のために他の艦の横に並べたり、それに飽きたらまた元に

戻して単艦で展示したりと、いろいろなシチュエーションが容易になるでしょう。

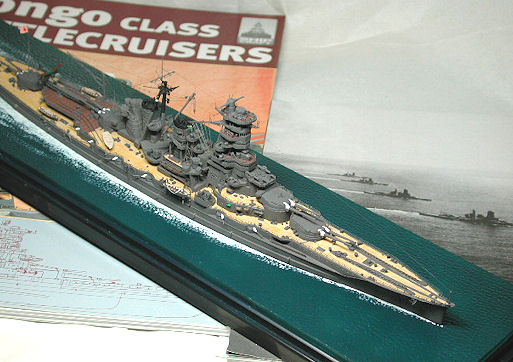

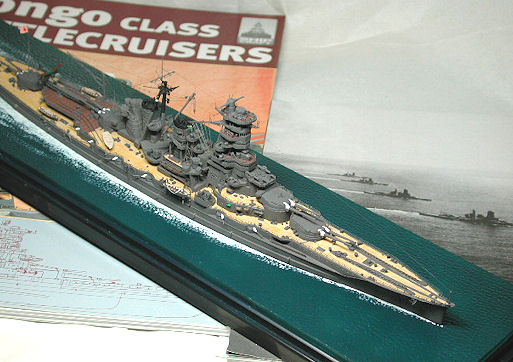

下写真は、インド洋作戦に向かう「金剛」型4隻一斉回頭の有名な写真及び今回の一連の製作において参照したwarship

pictorial の「IJN KONGO class battleship」という資料本とともにパチリと記念撮影したところ。

15.開戦時仕様への変更箇所のまとめ

フジミのキットはレイテ海戦仕様となっていますので、

以下のような大々的な改造が必要です。あと艦橋前方に波切板が設置されておらず、艦橋の右舷セルター甲板の空中線引込筒や飛行機作業甲板後方の大型ベンチレータも再現されていませんので、プラ材で自作して追加

することになります。

○すべての増設機銃とブルワーク、砲塔上のスポンソン(K2)は不要

○撤去された副砲6門をすべて復活

○閉塞された舷窓をすべて復活

○25mm連装機銃を、半円形のブルワークとともに第1煙突横の最上甲板上に設置

○増設された12.7cm連装高角砲とスポンソン(H1、H2)は不要

○艦橋前の25mm3連装機銃(H9のD5)を連装に換装

○上部艦橋(H15)後部の形状を変更

○羅針艦橋(H23)後部の形状と手旗信号所の位置を変更

○形状が違うのでH8を使用せず、下部見張所と見張指揮所を作り直し

○戦闘艦橋(H19)の遮風装置(I16)は不要

○防空指揮所(H14)の前面形状を変更

○2号1型電探(C8)、2号2型電探(I13)は不要

○10m測距儀(I14)の形状を変更し、電探室を撤去

○艦橋後方の両舷測距儀台(I5)に高角見張方位盤を追加

○第1煙突前の機銃スポンソン(H22)は不要

○第1煙突前のスポンソン(H26)上の機銃を撤去し、探照灯を2基復活

○後部艦橋の機銃スポンソン(J15)と煙突への渡り廊下(J15の一部)は不要

○後部艦橋の94式方位盤(I8)は不要

○後部艦橋の13式方位盤、94式副砲射撃指揮装置、主砲観測鏡を復活

○後部艦橋の水面見張所天蓋を復活

○後マストの1号3型電探(H29)は不要

○4番砲塔上の空中線支柱を復活

○搭載機は零式水観ではなく、95式水偵

○応急舵(I11)は不要

ちなみにフジミからは近々開戦時仕様が出るとのことです。面倒くさい改造を避けたい人は、ニューキットが出るのを待てば良いでしょう。

さらに、以下に使用した各種素材やエッチングパーツ類をまとめておきますので参考にして下さい。

○最上甲板、艦尾甲板…エバーグリーン製0.5mm厚プラ板(0.5mm間隔でスジ彫り入り)

○艦首尾旗竿、第2砲塔の空中線支柱、飛行機作業甲板のリノリウム押さえ等…真鍮線

○艦首錨鎖…フラッグシップ製超極細金属チェーン(黒)

○艦首錨鎖甲板、ボラード、通風筒、波切板、遮風装置、空中線引込筒、大型ベンチレータ、救命ブイ等…プラ材で自作

○菊花紋章、H字烹炊管、12m内火艇…ウォーターラインシリーズ用部品セット

○主錨、艦尾副錨、機銃弾薬函、90式無線電話空中線、9mカッターダビット、カタパルト等…ファインモールド製エッチングパーツ

○副砲指揮所(艦橋)前面の方位測定儀用空中線、第1煙突前面の探照灯トラス、後マストクロスツリー、繋船桁、ハッチ、リール等…ハセガワ製ウォーターライン専用パーツ

○艦橋の一部、艦橋後背部ガーダー、信号旗ヤード、艦橋後方の両舷測距儀台座、煙突周囲の探照灯スポンソン、探照灯トラスの一部、後マストのヤードの装飾、後部艦橋の梁、主砲塔手すり、第4砲塔の空中線支柱、煙突の雨水除け格子、デリッククレーン、デリッククレーン格納函、搭載艇用架台等…フライホークモデル製フジミ「金剛」用エッチングパーツセット(FH700090)から、開戦時に使えそうな部分をセレクトして使用

○艦橋の下部見張所と見張指揮所、17m艦載水雷艇、9mカッター…ハセガワ「金剛」キットからパーツを転用

○主砲砲身…フラッグシップ製精密切削真鍮

○副砲砲身…0.4mmφ真鍮パイプ

○12.7cm連装高角砲…ベテランモデル製パーツセット(VTW70001)

○25mm連装機銃…ファインモールド製レーザー加工ABS樹脂

○蒸気捨管…0.4〜0.5mmφプラ棒

○煙突と後部艦橋のジャッキステー…0.1mmφエナメル線

○探照灯…ファインモールド製クリアパーツ

○12m内火ランチ…ピットロード製日本海軍艦船装備セット

○水偵運搬軌条、ターンテーブル…ジョーワールド製エッチングパーツ

○ラッタル、第3砲塔の空中線支柱…ゴールドメダル製エッチングパーツ

○舷側手すり…ゴールドメダル製日本海軍用精密手すりセット

○張り線…0.037mmφ鮎釣り用金属テグス、伸ばしランナー

1/700艦艇模型群・高速戦艦「金剛」(開戦時仕様)へ→

Click here and you can see IJN Battle ship KONGO at the

time of outbreak of Pacific War. →