高速戦艦「比叡」(第一艦隊第3戦隊・開戦時仕様)

の製作記<part1>

高速戦艦「比叡」(第一艦隊第3戦隊・開戦時仕様)

の製作記<part1>

The Making Points of BB. HIEI (1F3S) at the time of Outbreak of Pacific War<part1>

竣工艦艇

: 高速戦艦「比叡」

仕様 : 出師準備完了後の昭和16年12月末(開戦時仕様)

キット

: フジミ製WLSインジェクションキット(リニューアルキット)

参考資料

: 学研「歴史群像太平洋戦史シリーズ21 金剛型戦艦」

学研「歴史群像太平洋戦史シリーズ65 決定版金剛型戦艦」

光人社「ハンディ版日本海軍艦艇写真集3 金剛比叡」

光人社「ハンディ版日本海軍艦艇写真集

4

榛名・霧島」

海人社「世界の艦船増刊 新版・連合艦隊華やかりし頃」

海人社「世界の艦船増刊 日本戦艦史」

KKベストセラーズ「連合艦隊浮上す」

ClassicWarshipsPublishing「Kongo

class Battlecruisers」

製作期間

: 2010年9月〜10月の約2ヶ月

【はじめに】

太平洋戦争において、日本海軍が保有した12隻の戦艦の中で一番活躍したのは、開戦時に艦齢の最も高かった「金剛」型4隻です。インド洋作戦当時におけるスマトラ島南方洋上での横陣から単縦陣への一斉回頭のシーンを撮った写真から、4隻が一堂に会して作戦を遂行する迫力ある様子が、臨場感を持って伝わってきます。

以前から私は、開戦時仕様で「金剛」型4隻を作ってこの一斉回頭シーンを再現したいと考えてきました。今回はその一環として、最新キットを元に「比叡」を開戦時仕様として作ってみましょう。

【キットの概要】

1/700ウォーターラインモデルの「比叡」を作る場合、1990年代前半にハセガワから商品化されたキットがよく使われてきました。しかしこのキットは「金剛」型4隻を一つの金型で再現したために個艦対応になっておらず、製作にはかなりの労力を要します。そのため、長い間新しいキットが待ち望まれてきました。

フジミが2010年8月に40年ぶりにリニューアルした「比叡」のキットは、最新の設計・生産技術を駆使して個艦に忠実に対応し、1942年当時の各部ディテールが精細に表現されています。学研「歴史群像太平洋戦史シリーズ65 決定版金剛型戦艦」に掲載されている1/100大型模型と記事を参考にしたと思われるなど、考証面にも配慮しています。現行の1/700スケールキットにおいて最も優れたキットの1つと言えるでしょう。

組み立てに関しては手間のかかる難しい箇所は特になく、考証による修正や追加工作の必要もほとんどありません。「比叡」の大きな特徴といえる塔型構造の艦橋も、適度に分割されたパーツにより良好に再現されています。特に測距儀の支柱(D20、D21、D22、D30)と各層の床との嵌合がスムーズで、艦橋の組み立てにストレスを感じることはありません。但し船体(A1)と甲板(C1)の合いが若干悪いため、あらかじめすり合せが必要です。

一方、蒸気捨て管(J部品)や支柱(D部品)が細かいため、ランナーから切り離す時に無理な力を掛けて折ってしまわないよう、また細かい部品が非常に多いので、紛失しないよう十分気をつけて下さい。

【ディテールアップ用専用パーツ】

フジミからは、1/700グレードアップパーツシリーズと称する「比叡専用エッチング」セット(No.26)と「比叡専用木甲板シール」(No.27)が別売されています。これらのパーツを駆使すれば、さらに精密感のある素晴らしい仕上がりが期待出来ます。

エッチングパーツの材質は硬からず柔らかすぎずで扱いやすく、形状も微細なところまで表現されています。特に信号旗ヤードや「比叡」の特徴ともいえる艦橋最頂部の方位測定儀用空中線までもエッチングパーツ化してくれたことで、これらの部分を自作する必要がなくなり簡単に表現出来るようになりました。

また各手すりは折り曲げが容易で、長さもジャストフィットしています。そのため日本海軍戦艦の特徴的な入り組んだ甲板に沿って、簡単に手すりを取りつけることが出来るようになりました。エッチングパーツは、本セットがあればほとんど事足りるでしょう。

とはいえ、エッチングパーツで対応させる箇所が非常に多岐にわたり、各パーツのゲートが多くて切り離すのが少々面倒なので、エッチングパーツに慣れた人でも少々慎重さを求められるかもしれません。

なお、エッチングパーツの組み立て説明書の写真の中で、信号旗ヤード(パーツ18と19)の取りつけが左右逆に指示されていますので注意して下さい。またパーツ17の旗索用滑車はオーバースケールすぎますので、私は滑車の部分をカットして使いました。

ちなみに「比叡専用木甲板シール」の木甲板シールは、製作には使用していません。使わない理由は製作記の中で説明します。

【仕様の設定】

「比叡」がミッドウェイ海戦に参加した当時、前檣トップの98式方位盤D27は白色塗装されていました。この白色の塗粧は昭和18年(1943)中頃まで続いたと思われますので、「比叡」はこの姿で戦没したと思われます。

一方、開戦直前に真珠湾を目指す航路で撮られた写真を見ると、開戦時にはまだ白色塗装されていなかったように見えます。

開戦時の搭載機は、茶色と暗緑色の雲形迷彩が施された95式水偵です。ミッドウェイ海戦時もこの状態のままでしたが、最終時には暗緑色の迷彩に変わっていたと思われます。

1.船体の工作

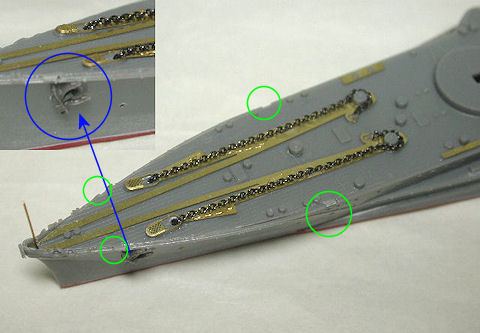

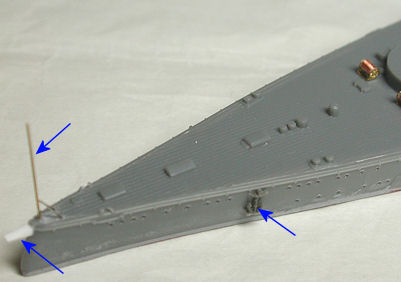

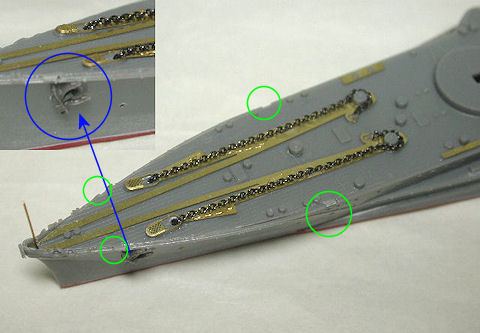

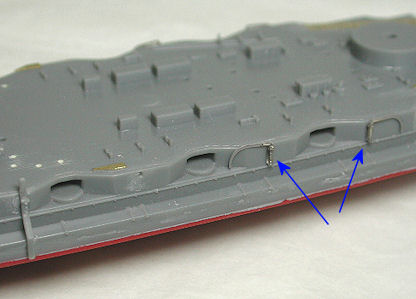

キットのモールドを削って「比叡専用木甲板シール」(No.27)に付属する艦首錨鎖板とホースパイプのエッチングパーツを取りつけます。錨鎖も

下左写真の青矢印に示すように、極小金属チェーンに換えました。フェアリーダー、御紋章板、舷外電路はキットのモールドが秀逸なので、そのまま使います。

キットは舷梯を展開した停泊中の状態でも作れますので、航行中や戦闘中を再現するなら舷梯とダビット(L7、L8、L18)は不要です。また甲板(C1)の艦首に出っ張っているのは錨見台ですので、これも不要ならカットしておきましょう

(下右写真の緑色の円に示す部分)。

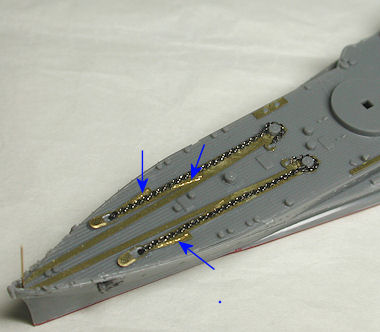

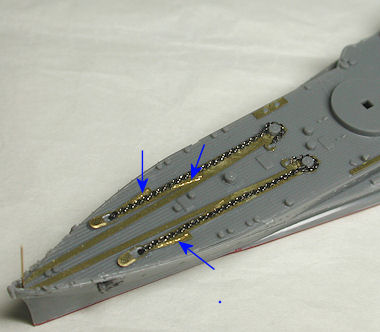

下写真の青矢印で示した錨鎖の補助鎖部分は、鎖のエッチングパーツを現物合わせで寸法をカットして貼ってみました。

船体A1は甲板C1との合いが少し良くないので、事前にC1の全周を削って微調整した方が良いでしょう。この時点で、塵芥捨管I2やファインモールド製エッチングパーツによる折りたたんだ状態の9mカッター用ダビットなどを取りつけておきます。

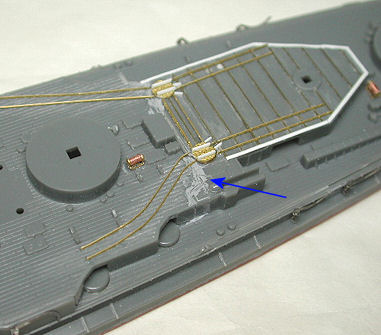

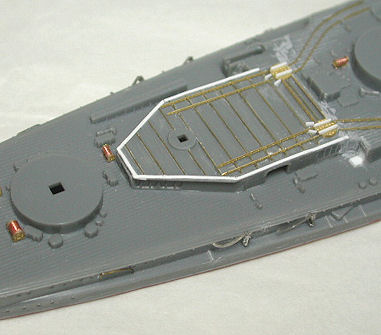

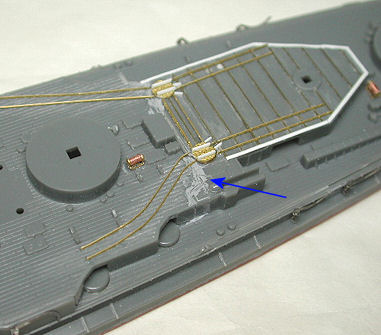

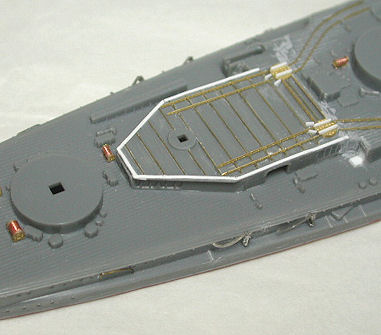

飛行機作業甲板G2のリノリウム押さえは、キットのモールドが凹なので、その溝に0.2mmφ真鍮線を埋め込んで表現しました。リールと水偵運搬軌条は「比叡専用エッチング」セット(No.26)、ターンテーブルはジョーワールド製エッチングパーツを使用。

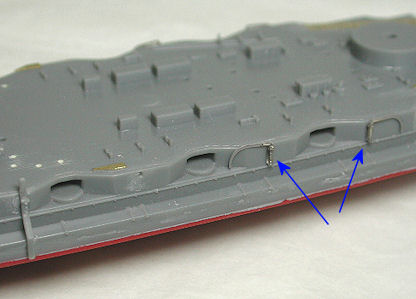

下左写真の青矢印で示すパーツの境界線は少し目立つのでよくすり合わせして段差やすき間がないよう表面処理しておきます。

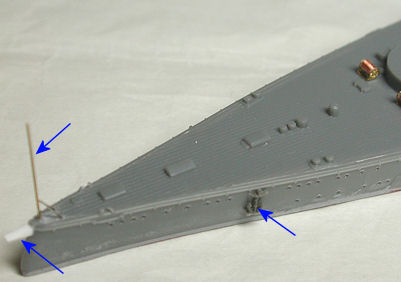

キットでは艦尾の張り出し部が少し大きめなので、削り取ってプラ板で再現しました。下左写真の青矢印に示すように、旗竿は真鍮線で組み、艦尾副錨はファインモールド製ナノドレッドシリーズから使用。天窓、通風筒、フェアリーダーなどはキットのモールドをそのまま使っています。

また艦尾の張り出しはプラ材で自作しておきました。

今回は、以前の「金剛」を作ったときのような甲板を作り変えるなどの大掛かりな改造は行わず、キットのモールドを極力生かす方向で製作しています。

横幅が若干広いとの指摘もあるようですが、1/700スケールの既製キットに対してそこまで綿密にこだわる必要はないでしょう。

これにて大まかな船体工作がほぼ終了。ここまでの工作はそれほど手間は掛からず、スムーズに進みました。

次回は艦橋を中心とする工作を進めます。

part2へ→